Seit Jahrzehnten hat die rasante Ausweitung der Fischzucht die Art und Weise, wie wir Meeresfrüchte produzieren, verändert, doch die Branche bleibt weitgehend unreguliert und von Grausamkeiten umgeben. Während Lachs Amerikas beliebtester Fisch ist, steht die Realität seiner Produktion in krassem Gegensatz zum idyllischen Bild wilder, frei schwimmender Kreaturen. Dieser Artikel untersucht die ethischen und ökologischen Folgen des Fischzuchtbooms und zeigt, wie das Streben nach Effizienz verheerende Kosten für den Tierschutz und die Meeresökosysteme mit sich bringt.

Die schnellste Domestizierung in der Geschichte

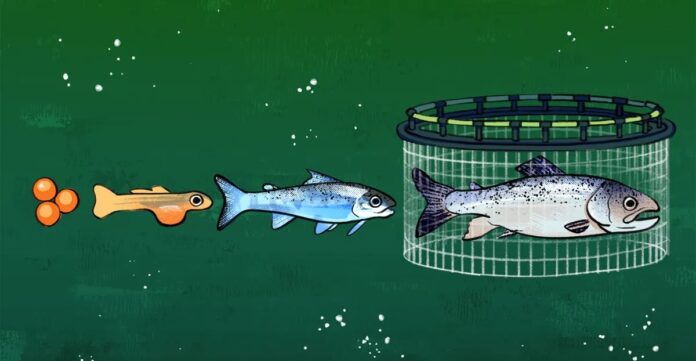

Mittlerweile stammt mehr als die Hälfte der weltweit verzehrten Meeresfrüchte aus Fischfarmen, die Unterwasser-Farmen ähneln. Im Gegensatz zu Landtieren, die über Jahrtausende domestiziert wurden, wurden Fische innerhalb eines Jahrhunderts in Gefangenschaft gezwungen. Diese beispiellose Geschwindigkeit hat zu schwerwiegenden Tierschutzproblemen geführt, insbesondere für fleischfressende Arten wie den Lachs.

Traditionell stammten die meisten Fische aus dem Meer. Doch im Jahr 2022 übertrafen die Zuchtfische erstmals die Wildfänge: Schätzungsweise 763 Milliarden Fische und Krustentiere werden jährlich gezüchtet – eine Zahl, die voraussichtlich rasch ansteigen wird. Dadurch erfolgt die Domestizierung im Wasser 100-mal schneller als die von Landtieren und erfolgt in weitaus größerem Maßstab.

Das Lachsdilemma: Von wilden Flüssen zu engen Becken

Die Lachszucht entstand teilweise als Reaktion auf Überfischung, Umweltverschmutzung und den Klimawandel, der die Wildlachspopulationen im Atlantischen Ozean dezimierte. Im Jahr 2000 wurde die Art durch das Endangered Species Act geschützt, wodurch die kommerzielle Fischerei praktisch verboten wurde. Um die Nachfrage zu befriedigen, weiteten die Produzenten ihre Lachszucht aus, oft mit staatlichen Subventionen.

Heutzutage produzieren Lachsfarmen jährlich 2,8 Millionen Tonnen, die in engen Becken und Meeresgehegen aufgezogen werden. Diese Bedingungen verhindern, dass Lachse ihr natürliches Verhalten ausüben können: Tausende von Kilometern wandern und jagen. Laut Becca Franks, Professorin für Umweltwissenschaften, ähnelt dies der Zucht von Tigern – einer unnatürlichen, grausamen Existenz.

Wilde Atlantische Lachse wandern von Süßwasserflüssen in die Labradorsee und ernähren sich von Krill und Hering, bevor sie zum Laichen zurückkehren. Zuchtlachse werden in Kreisen gehalten, mit Pellets gefüttert und haben keine Handlungsfähigkeit. Durch selektive Zucht haben sich die Wachstumsraten verdoppelt, was zu Herzproblemen, Wirbelsäulendeformationen, Taubheit und frühem Tod geführt hat.

Die dunkle Seite der Domestizierung: Krankheit, Umweltverschmutzung und genetische Verschmutzung

Lachszucht verschärft Krankheiten und Umweltschäden. Überfüllte Gehege ziehen Seeläuse an, schmerzhafte Parasiten, die Fische töten können. Um dem entgegenzuwirken, setzen Landwirte Chemikalien, Antibiotika und sogar Behandlungen mit starker Hitze ein, was zu noch mehr Leid führt.

Die Verschmutzung durch Abfälle und Chemikalien verunreinigt die Meeresökosysteme. Zuchtlachse entkommen in die Wildnis, kreuzen sich mit Wildpopulationen und verwässern deren genetische Integrität. Der Biologe Mart Gross prägte den Begriff Salmo Domesticus, um diese Hybridlinie zu beschreiben, und verwies auf die irreversiblen Schäden an Wildbeständen.

Verdeckte Ermittlungen bringen schreckliche Praktiken ans Licht: erkrankte Fische werden durch wiederholte Schläge getötet, lebende Fische werden in Eimern erstickt und Arbeiter werden für das Leiden desensibilisiert. Trotz Branchenstandards ist die Durchsetzung lax, so dass landwirtschaftliche Betriebe ungestraft arbeiten können.

Die globale Krise: Ausweitung der Domestizierung und Vernachlässigung der Wohlfahrt

Der Boom der Fischzucht geht über den Lachs hinaus und umfasst fast 200 Wasserarten. Fair Fish, ein Forschungsteam, hat herausgefunden, dass möglicherweise nur Tilapia und Karpfen artgerecht gezüchtet werden könnten, aber selbst diese Bedingungen sind oft unzureichend.

Bei der Expansion der Branche hat Effizienz Vorrang vor Wohlfahrt. Laut Franks sollten wir die Domestizierung neuer Arten stoppen und zu nachhaltigeren Alternativen wie Algen und Muscheln übergehen.

Der aktuelle Kurs ist unhaltbar. Das unermüdliche Streben nach billigen Meeresfrüchten hat verheerende Kosten für das Tierwohl, die Meeresökosysteme und die Integrität der Wildpopulationen verursacht.

Die Lösung liegt in der Anerkennung der ethischen und ökologischen Folgen der Fischzucht. Die Reduzierung des Konsums, die Durchsetzung strengerer Vorschriften und die Priorisierung nachhaltiger Alternativen sind wesentliche Schritte hin zu einem humaneren und verantwortungsvolleren Lebensmittelsystem.

Bis dahin wird die Grausamkeit Ihres Lachses eine verborgene Wahrheit bleiben, die durch die Bequemlichkeit einer billigen, leicht verfügbaren Mahlzeit verdeckt wird